Deux fauteuils dans un coin, un écran d’ordinateur XXL face à l’une des fenêtres du séjour, quelques photos, des gravures… C’est ici qu’il travaille comme un ermite. Ou un moine copiste du Moyen-Âge. Enfant, Pierre-Emmanuel Dauzat se souvient avoir non seulement lu mais aussi recopié les textes qui l’inspiraient. Pour mieux s’imprégner de la musique des mots. Un exercice auquel il se livre encore parfois quand le traducteur qu’il est devenu peine à percer l’armure d’un texte.

Comme la rumeur du monde, les mots le serrent de près. Trop près parfois. « Ce n’est pas ça qui m’intéresse », glisse-t-il à ses interlocuteurs. « Je n’aime pas les livres. Enfin, je ne crois pas. » Quel appétit pourtant. Il y a de l’ogre chez Pierre-Emmanuel Dauzat. Insatiable, il a traduit plus de 300 livres et agace parfois ses collègues par son appétit. Incapacité à rester dans un périmètre défini.

Comme la rumeur du monde, les mots le serrent de près. Trop près parfois. « Ce n’est pas ça qui m’intéresse », glisse-t-il à ses interlocuteurs. « Je n’aime pas les livres. Enfin, je ne crois pas. » Quel appétit pourtant. Il y a de l’ogre chez Pierre-Emmanuel Dauzat. Insatiable, il a traduit plus de 300 livres et agace parfois ses collègues par son appétit. Incapacité à rester dans un périmètre défini.

Bouleversé par une histoire oubliée

Chaque texte étranger est une frontière à passer. Un nouvel univers, une dimension du monde qu’il s’approprie à travers la grammaire et les conjugaisons. « J’ai butiné une trentaine de langues au cours de ma carrière », explique-t-il. Le grec et le latin, l’anglais, l’allemand, le yiddish, le russe… « Et pourtant, je n’en parle aucune. J’en suis incapable. » Ce n’est pas une coquetterie de langage. Au fil des années, il s’est inventé sa propre musique. Pour aborder d’autres rivages, restituer des émotions, des visages.

Chaque nouvelle traduction est un voyage intérieur. Comme cette traduction des carnets de Hans et Sophie Scholl, des opposants au nazisme exécutés en 1942. Ces derniers mois, son travail sur la mémoire enfouie du ghetto de Varsovie avec le livre « Qui écrira notre histoire ? » de l’historien américain Kassow, l’a bouleversé. Le lecteur se trouve plongé au cœur de la solution finale et de l’occupation allemande en Pologne. Le texte captivant, tragique restitue l’histoire d’Oyneg Shabbes (la joie du shabbat). Un épisode méconnu de la Seconde guerre mondiale.

Chaque nouvelle traduction est un voyage intérieur. Comme cette traduction des carnets de Hans et Sophie Scholl, des opposants au nazisme exécutés en 1942. Ces derniers mois, son travail sur la mémoire enfouie du ghetto de Varsovie avec le livre « Qui écrira notre histoire ? » de l’historien américain Kassow, l’a bouleversé. Le lecteur se trouve plongé au cœur de la solution finale et de l’occupation allemande en Pologne. Le texte captivant, tragique restitue l’histoire d’Oyneg Shabbes (la joie du shabbat). Un épisode méconnu de la Seconde guerre mondiale.

L'histoire d'une communauté au bord du précipice

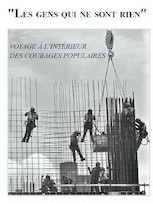

Au cœur même du ghetto, pendant l’occupation nazie, un historien, Emmanuel Ringelblum avait réussi à créer une société secrète pour restituer la mémoire d’une communauté qui allait disparaître. « Un travail d’histoire totale, observe Pierre-Emmanuel Dauzat. Il a fait appel à des personnes de toutes les couches sociales pour aller au plus près de la vérité. Il savait que ce monde était voué à l’anéantissement. Parmi les documents conservés, on trouve des textes de chansons, des tickets de tramway... Il voulait ainsi donner à chaque personne vouée à disparaître sa dignité. Et surtout n’oublier personne. Tous ces documents ont été mis dans des boîtes et enterrés avant la destruction du ghetto. »

Le 18 septembre 1946, trois des survivants ont permis de retrouver une partie de ces archives. Deux ans plus tard, deux gros bidons de lait avec d’autres papiers ont été à nouveau déterrés. « Malheureusement, tout n’a pas été retrouvé. » Ce projet un peu fou d’Emmanuel Ringelblum, « c’était une histoire du peuple par le peuple. Certains textes sont en yiddish d’autres en polonais et en allemand. Ils apportent un éclairage intéressant sur les relations entre les juifs et les Polonais. Restituent les émotions de la rue, racontent l’économie de la corruption. » Approchent au plus près un monde au bord du précipice.

Le 18 septembre 1946, trois des survivants ont permis de retrouver une partie de ces archives. Deux ans plus tard, deux gros bidons de lait avec d’autres papiers ont été à nouveau déterrés. « Malheureusement, tout n’a pas été retrouvé. » Ce projet un peu fou d’Emmanuel Ringelblum, « c’était une histoire du peuple par le peuple. Certains textes sont en yiddish d’autres en polonais et en allemand. Ils apportent un éclairage intéressant sur les relations entre les juifs et les Polonais. Restituent les émotions de la rue, racontent l’économie de la corruption. » Approchent au plus près un monde au bord du précipice.

Un traducteur engagé

Pierre-Emmanuel Dauzat n’est pas seulement un passeur de mots. C’est aussi un traducteur engagé. Pas tendre à l’égard de Jonathan Littel (« Les Bienveillantes »). « Le bourreau n’a rien à dire sur la mort de sa victime. Il n’a qu’à demander pardon. » Dans les années 1980, lui-même s’est engagé en faveur des dissidents et contre les expulsions des travailleurs immigrés. Pas toujours dans le politiquement correct.

Aujourd’hui, il n’est pas tendre pour les errances d’une partie de la gauche française trop longtemps prisonnière du modèle soviétique. Incapable d’accepter la vérité du goulag et traînant dans la boue ceux qui en étaient revenus. Itinéraire dévoyé d’intellectuels qui, au nom de la logique du « grand soir » balayèrent d’un revers de la main les victimes du soviétisme. Comment la haine de soi se métamorphose en haine de l’autre.

Aujourd’hui, il n’est pas tendre pour les errances d’une partie de la gauche française trop longtemps prisonnière du modèle soviétique. Incapable d’accepter la vérité du goulag et traînant dans la boue ceux qui en étaient revenus. Itinéraire dévoyé d’intellectuels qui, au nom de la logique du « grand soir » balayèrent d’un revers de la main les victimes du soviétisme. Comment la haine de soi se métamorphose en haine de l’autre.

La France giscardienne et le génocide cambodgien

Pierre-Emmanuel Dauzat n’en a décidément pas fini avec les tourments du XXe siècle. Il est aujourd’hui plongé dans l’histoire du Cambodge. Et tente de comprendre pourquoi la patrie des Droits de l’Homme s’est là encore fourvoyée. En janvier dernier, dans L'Express, il déclare ainsi :

« Trois jours à peine après la chute de Phnom Penh, les gendarmes français livraient aux Khmers rouges, qui le tueront, le président de l’Assemblée nationale du Cambodge. Et il ne fut pas un cas unique. Sur ce point, le discours lénifiant de la France giscardienne rejoignait celui du Monde et de la plupart des organes de presse, y compris Le Nouvel Observateur. Cette complaisance explique aussi l’étrange amnésie qui va suivre.

Alors que, dès les 24-25 octobre 1975, dans La Croix, puis les 17-18 février 1976, dans Le Monde, le père François Ponchaud évoquait les exactions du régime (évacuation des villes, exécutions systématiques, travaux forcés et, déjà, famine), son témoignage demeurait largement inaudible. Un Jean Lacouture refusait toujours d’y croire, confiera-t-il encore en 2001, parce que deux articles en avaient parlé dans Le Figaro. Sans doute ne lisait-il pas non plus Ouest France, qui, en février-mars de la même année, sortait aussi des témoignages accablants. »

Pour retracer cet intinéraire, Pierre-Emmanuel Dauzat a dû apprendre le khmer. Une langue de plus à son actif. Un chemin d’humanité. « Après la publication de "Qui écrira notre histoire ?", des personnes m’ont dit avoir retrouvé avec ce livre un membre de leur famille. » Le plus beau cadeau fait à Pierre-Emmanuel Dauzat, c’est sans doute celui-là.

Patrice Moyon

« Trois jours à peine après la chute de Phnom Penh, les gendarmes français livraient aux Khmers rouges, qui le tueront, le président de l’Assemblée nationale du Cambodge. Et il ne fut pas un cas unique. Sur ce point, le discours lénifiant de la France giscardienne rejoignait celui du Monde et de la plupart des organes de presse, y compris Le Nouvel Observateur. Cette complaisance explique aussi l’étrange amnésie qui va suivre.

Alors que, dès les 24-25 octobre 1975, dans La Croix, puis les 17-18 février 1976, dans Le Monde, le père François Ponchaud évoquait les exactions du régime (évacuation des villes, exécutions systématiques, travaux forcés et, déjà, famine), son témoignage demeurait largement inaudible. Un Jean Lacouture refusait toujours d’y croire, confiera-t-il encore en 2001, parce que deux articles en avaient parlé dans Le Figaro. Sans doute ne lisait-il pas non plus Ouest France, qui, en février-mars de la même année, sortait aussi des témoignages accablants. »

Pour retracer cet intinéraire, Pierre-Emmanuel Dauzat a dû apprendre le khmer. Une langue de plus à son actif. Un chemin d’humanité. « Après la publication de "Qui écrira notre histoire ?", des personnes m’ont dit avoir retrouvé avec ce livre un membre de leur famille. » Le plus beau cadeau fait à Pierre-Emmanuel Dauzat, c’est sans doute celui-là.

Patrice Moyon

Engagés

Engagés