« Allez, les enfants, vous sortez et vous allez me faire cinq photos sur le thème de l'émotion. Vous choisissez: joie, haine, colère, frustration, tristesse... Vous me faites cinq photos qui expriment cette émotion. C'est à vous de choisir ce que vous allez retenir pour traduire cette émotion. J'espère que vous n'allez pas trop vous copier les uns les autres.... »

De cette salle de collège, aux murs punaisés d'épreuves noir et blanc des précédents exercices, sortent joyeusement une douzaine d'adolescents qui s'égaillent autour des bâtiments, appareil photo à la main. Pendant une semaine, en lieu et place des cours classiques, ils ont droit à un stage avec l'une des plus puissantes représentantes contemporaines de la photographie humaniste, Jane Evelyn Atwood.

De cette salle de collège, aux murs punaisés d'épreuves noir et blanc des précédents exercices, sortent joyeusement une douzaine d'adolescents qui s'égaillent autour des bâtiments, appareil photo à la main. Pendant une semaine, en lieu et place des cours classiques, ils ont droit à un stage avec l'une des plus puissantes représentantes contemporaines de la photographie humaniste, Jane Evelyn Atwood.

(Photo Fred Tanneau)

Dans les pas de Diane Arbus

Cette petite femme mince, à la belle chevelure grise tombant sur les épaules, explore depuis près de quarante ans les marges de la condition humaine. Elle est née américaine, dans une famille d'intellectuels francophones ouverts sur le monde, mais c'est en France qu'elle s'est découvert une passion pour le reportage photographique, c'est en France qu'elle vit, même si son univers ne connaît pas de frontières.

Avant de venir en France, où elle est arrivée comme jeune fille au pair, elle n'avait « jamais rêvé de devenir photographe ». Mais peu avant de traverser l'Atlantique, une rencontre a tout changé : « J'étais allée voir la première grande exposition consacrée à Diane Arbus, quelques mois après son suicide » en 1971. « Je n'ai jamais oublié ces photos-là. Elles étaient extrêmement bouleversantes ». Une des grandes photographes américaines de presse des années 60, Diane Arbus, tout en collaborant à des revues aussi prestigieuses que Esquire ou Harper's Bazaar, a constamment exprimé dans ses photos la fragilité humaine.

Avant de venir en France, où elle est arrivée comme jeune fille au pair, elle n'avait « jamais rêvé de devenir photographe ». Mais peu avant de traverser l'Atlantique, une rencontre a tout changé : « J'étais allée voir la première grande exposition consacrée à Diane Arbus, quelques mois après son suicide » en 1971. « Je n'ai jamais oublié ces photos-là. Elles étaient extrêmement bouleversantes ». Une des grandes photographes américaines de presse des années 60, Diane Arbus, tout en collaborant à des revues aussi prestigieuses que Esquire ou Harper's Bazaar, a constamment exprimé dans ses photos la fragilité humaine.

À Paris, en chambre de bonne

A Paris, Jane se retrouve rapidement « sans carte de séjour et sans permis de travail ». Elle enchaîne les petits boulots au noir. Mais, chance pour elle, le père de sa famille d'accueil, également homme politique, parvient à régulariser sa situation. « Ça m'a permis de rester en France », dit-elle aujourd'hui. Et c'est peut-être un peu aussi ce qui l'a autant sensibilisée au monde des exclus.

« J'ai trouvé un petit boulot aux PTT. J'habitais dans une chambre de bonne et j'avais toujours gardé à l'esprit les photos de Diane Arbus. Je me suis acheté un petit Instamatic et je photographiais, à droite, à gauche. A la FNAC, un vendeur m'a dit que mon appareil était nul et que si je voulais vraiment faire de la photo, il me fallait un vrai appareil. Avec un de mes premiers salaires, j'ai donc acheté un Nikkormat. »

Nous sommes en 1976. « Mais j'avais toujours cette question en tête : comment faire des photos comme Diane Arbus ? Je trainais parfois dans les vernissages à Paris et, un jour, une femme m'a dit "Je connais une prostituée" ; Je lui ai dit : "présentez-moi cette prostituée." Elle m'a emmenée tout de suite au 19, rue des Lombards. Tout a commencé là. » Jane rencontre Blondine, « la seule qui n'était pas maquée, une femme remarquable ; Je la vois toujours, elle est très chère à mon coeur ».

« J'ai trouvé un petit boulot aux PTT. J'habitais dans une chambre de bonne et j'avais toujours gardé à l'esprit les photos de Diane Arbus. Je me suis acheté un petit Instamatic et je photographiais, à droite, à gauche. A la FNAC, un vendeur m'a dit que mon appareil était nul et que si je voulais vraiment faire de la photo, il me fallait un vrai appareil. Avec un de mes premiers salaires, j'ai donc acheté un Nikkormat. »

Nous sommes en 1976. « Mais j'avais toujours cette question en tête : comment faire des photos comme Diane Arbus ? Je trainais parfois dans les vernissages à Paris et, un jour, une femme m'a dit "Je connais une prostituée" ; Je lui ai dit : "présentez-moi cette prostituée." Elle m'a emmenée tout de suite au 19, rue des Lombards. Tout a commencé là. » Jane rencontre Blondine, « la seule qui n'était pas maquée, une femme remarquable ; Je la vois toujours, elle est très chère à mon coeur ».

(Photo Fred Tanneau)

Un an auprès des prostituées

De cette rencontre naîtra "Rue des Lombards", son premier reportage au long cours, en immersion totale, une exploration intime et respectueuse de cet univers de la nuit. « Rue des Lombards m'a donné une façon de travailler qui m'est très confortable. Je suis là jusqu'à ce que j'ai suffisamment fait de photos pour traduire tout ça. Ce n 'est pas un mode d'emploi, mais beaucoup d'écoute, de compréhension, une situation d'observateur privilégié jusqu'à se faire oublier en tant que photographe, et des moments saisis quand ils se présentent. J'ai toujours l'appareil sur moi (…) Rue des Lombards, ça a été mon école de photo, ça m'a aidé à me situer dans ce travail. Toutes les nuits, j'étais là, et le matin, j'allais au travail. En un an, j'ai manqué trois nuits... Ce que j'ai appris là, je l'ai toujours gardé depuis. »

Depuis? Depuis, elle n'a jamais cessé. Toujours des thèmes difficiles, hors des sentiers battus : femmes en prison, victimes de guerre, années sida, misère urbaine, handicap, violences faites aux femmes, sans abri... Autant de thèmes, parmi d'autres, qui portent la griffe Atwood : à mille lieues du voyeurisme, une profonde humanité et un regard bienveillant. Le tout en noir et blanc, pour l'essentiel. « Je suis toujours fascinée par les êtres humains, les mondes clos, l'exclusion », s'excuse-t-elle presque.

Depuis? Depuis, elle n'a jamais cessé. Toujours des thèmes difficiles, hors des sentiers battus : femmes en prison, victimes de guerre, années sida, misère urbaine, handicap, violences faites aux femmes, sans abri... Autant de thèmes, parmi d'autres, qui portent la griffe Atwood : à mille lieues du voyeurisme, une profonde humanité et un regard bienveillant. Le tout en noir et blanc, pour l'essentiel. « Je suis toujours fascinée par les êtres humains, les mondes clos, l'exclusion », s'excuse-t-elle presque.

La prison, après dix ans d'attente

Son secret? Le temps. Son reportage sur les femmes en prison, publié sous forme de livre en 2000 chez Albin Michel, sous le titre "Trop de peines", est le résultat « de dix années d'attente ». Dix années pour forcer les portes d'administrations rétives, dix années pour établir la confiance avec le personnel, et surtout avec les détenues, en France, en Russie ou aux États-Unis.

« Les détenues n'ont pas de voix. Je leur ai donné une voix. Je me sentais responsable de donner le maximum d'informations sur ce sujet », explique la photographe à propos de ce travail où le texte - parole de détenues et parole d'artiste - est aussi important que l'image. « J'ai eu le sentiment de vivre des choses que la plupart des gens ne vivront jamais. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'est une prison (…) À la fin, c'est devenu un travail très militant, tellement j'avais le sentiment qu'il fallait faire connaître cet univers si dur. »

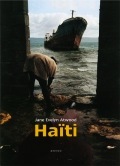

Même mode de fonctionnement pour les reportages à l'étranger, comme par exemple ceux sur Haïti, à l'origine une commande pour une ONG et dont un livre a été tiré. « Ce petit mot, Haïti, ça sonne comme la terreur aux États-Unis ! J'y ai fait quatre voyages entre 2005 et 2008. Quand j'y suis allée, il y avait une énorme violence dans certains endroits. Les journalistes allaient tous deux ou trois jours à Cité Soleil, alors le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Et, à voir leurs reportages, c'était ça Haïti. Moi, j'ai voulu faire le contraire: aller partout en Haïti, sauf à Cité Soleil ! Ca ne m'intéresse pas de photographier ce que tout le monde photographie. »

« Les détenues n'ont pas de voix. Je leur ai donné une voix. Je me sentais responsable de donner le maximum d'informations sur ce sujet », explique la photographe à propos de ce travail où le texte - parole de détenues et parole d'artiste - est aussi important que l'image. « J'ai eu le sentiment de vivre des choses que la plupart des gens ne vivront jamais. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'est une prison (…) À la fin, c'est devenu un travail très militant, tellement j'avais le sentiment qu'il fallait faire connaître cet univers si dur. »

Même mode de fonctionnement pour les reportages à l'étranger, comme par exemple ceux sur Haïti, à l'origine une commande pour une ONG et dont un livre a été tiré. « Ce petit mot, Haïti, ça sonne comme la terreur aux États-Unis ! J'y ai fait quatre voyages entre 2005 et 2008. Quand j'y suis allée, il y avait une énorme violence dans certains endroits. Les journalistes allaient tous deux ou trois jours à Cité Soleil, alors le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Et, à voir leurs reportages, c'était ça Haïti. Moi, j'ai voulu faire le contraire: aller partout en Haïti, sauf à Cité Soleil ! Ca ne m'intéresse pas de photographier ce que tout le monde photographie. »

(Photo Fred Tanneau)

La photo, un prétexte pour comprendre

« J'y ai fait beaucoup de travail de rues. J'ai choisi de montrer Haïti, pas des individus. C'est pourquoi les photos n'ont pas de légendes. Ma voix, là, est uniquement visuelle : la lumière, les contrastes, la couleur. Et je voulais que, si une voix devait s'exprimer sur ces photos, ça devait être une voix haïtienne. C'est comme ça que Lyonel Trouillot, que je ne connaissais pas, a écrit la préface.

Je veux savoir comment les gens gèrent leur vie, surtout ces gens-là qui sont dans une réelle détresse. La photo, c'est presque un prétexte pour connaître ces gens, les comprendre. C'est l'interrogation que j'aie à propos de tout ça. Chaque fois, ça me fait me poser des questions et je ne m'ennuie jamais (…) Quand je décide de faire un sujet, tout va très vite et j'organise toute ma vie autour de ce sujet ».

Je veux savoir comment les gens gèrent leur vie, surtout ces gens-là qui sont dans une réelle détresse. La photo, c'est presque un prétexte pour connaître ces gens, les comprendre. C'est l'interrogation que j'aie à propos de tout ça. Chaque fois, ça me fait me poser des questions et je ne m'ennuie jamais (…) Quand je décide de faire un sujet, tout va très vite et j'organise toute ma vie autour de ce sujet ».

(Photo Fred Tanneau)

Travailler avec les jeunes

Couronnée par de nombreux prix, Jane Evelyn Atwood ne connaît pourtant pas les certitudes. « J'ai toujours été pleine de doutes. J'avançais toujours avec beaucoup d'hésitation. Mais cette créativité à l'intérieur était plus forte que moi : c'est une nécessité, on n'y est pour rien, il faut y aller. »

Voilà les collégiens de retour avec leurs photos. Recadrages, tirages sur l'imprimante, observations et commentaires. Sourires aux lèvres et contents de leur expérience. Comme c'est le dernier jour de stage, ils ont même préparé un petit cadeau pour remercier Jane qui le reçoit soudain toute émue. « J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. C'est très intéressant, une vraie bouffée d'air frais », confie-t-elle en se prêtant de bonne grâce à une photo de groupe avec ses jeunes stagiaires. Pour une fois, ce n'est pas elle qui photographie !

Clarisse Lucas

Voilà les collégiens de retour avec leurs photos. Recadrages, tirages sur l'imprimante, observations et commentaires. Sourires aux lèvres et contents de leur expérience. Comme c'est le dernier jour de stage, ils ont même préparé un petit cadeau pour remercier Jane qui le reçoit soudain toute émue. « J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. C'est très intéressant, une vraie bouffée d'air frais », confie-t-elle en se prêtant de bonne grâce à une photo de groupe avec ses jeunes stagiaires. Pour une fois, ce n'est pas elle qui photographie !

Clarisse Lucas

« Haïti », de Jane Evelyn Atwood, textes de Lyonel Trouillot, est édité par Actes Sud. 152 pages. Prix approx : 36 €.

Le site de Jane Evelyn Atwood

Engagés

Engagés