La règle est simple : « Ce sont eux qui payent le premier verre. Moi, je paye le deuxième. Alors, nous sommes à égalité. Et ça change tout de parler avec quelqu’un d'égal à égal. On se raconte des trucs merveilleux. » Ça commence à Montparnasse, ça se poursuit à Saint-Eustache et à Châtelet, parfois jusqu’à la gare du Nord. « Pedro, viens me voir ! J’ai un truc à te dire… » Et Pedro, infatigable, écoute jusqu’à l’aurore la misère mise en mots qui tout à coup s’illumine. Simplemente estar.

Souvent, les travailleurs sociaux s'interrogent : ne faut-il pas garder une distance avec celle ou celui qu’on accompagne : « Oui il faut prendre de la distance mais à partir de la proximité, leur répond Pedro qui, ce jour-là, était invité à témoigner au colloque des petits frères des Pauvres. On ne peut pas être proche si on met des limites à la proximité. C'est un peu comme vouloir avoir un enfant et mettre trois préservatifs des fois que l'un pèterait ! On prend de la distance d'abord en respectant l'autre. »

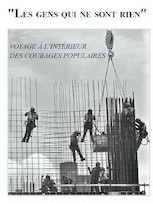

Dans le petit village espagnol, la rue est sa cour de jeux

On l’a compris. Pedro est brut de fonderie, taillé dans le roc pyrénéen qui l’a vu grandir, débordant de compassion. Pedro Meca est basque, du côté espagnol. Il naît en 1935, dans un pays en guerre déchiré par le franquisme. Très vite, son père meurt et sa mère part en France. Sa famille l’abandonne. Un vieux couple le recueille dans un petit village près de Pampelune mais l’homme meurt : Pedro n’a que 7 ans. Il se retrouve seul avec cette dame qu’il appelle Maman.

La rue est sa cour de jeux, la pauvreté, son lot quotidien. C’est là que se forge la certitude de ne jamais baisser les bras. À 17 ans, il décide de partir en France pour y rencontrer sa mère biologique. Pendant plusieurs années, il vit de la contrebande entre l’Espagne et la France… trafics en tout genre sauf la drogue. « Je découvre le monde des réfugiés espagnols qui vivent en France, de la résistance et de la militance. Je me sens proche d’eux et de cette lutte pour la liberté. »

Du couvent à mai 68

Il rencontre alors un prêtre dominicain et ne tarde pas à vouloir le devenir lui aussi. À 21 ans, il entre au couvent. « Ni appel, ni vocation, ni quoi que ce soit… la vocation s’entend juste dans une série de différentes petites choses, de réflexions glanées sur le bord du chemin. On s’aperçoit après coup de la présence de Dieu et de son appel dans la vie. »

Les études vont durer près de huit ans, à Paris et à Toulouse : noviciat, philosophie, théologie. Il part ensuite à Madrid, dans une paroisse, au cœur d’un quartier ouvrier : « Les bidonvilles étaient proches. Nous n’avions pas d’église, juste un petit local dans lequel on se retrouvait. C’est la relation entre les gens qui a constitué notre église ». En 1965, à 30 ans, Pedro revient en France au couvent de Montpellier. Il accompagne alors les immigrés et réfugiés, totalement désemparés.

Arrive mai 1968, « une révolution à laquelle je ne suis pas indifférent… » Sa liberté de ton est remarquée par le ministre de l’Intérieur qui réclame son expulsion : « Je demande alors à mes supérieurs de vivre en dehors du couvent. J’avais en effet repéré un squat ! C’est vrai que c’était inhabituel comme type de demande. Finalement, l’expulsion ne s'est pas faite… »

Dans le bar-discothèque de l’abbé Pierre

Nous sommes en 1969. La maison est occupée par des tas de gens qui passent. Pedro est toujours aux côtés des travailleurs immigrés et des réfugiés dont certains se sont fortement engagés dans la lutte contre le franquisme. Après la mort de Franco, en 1975, Pedro rentre un an en Espagne puis revient. En 1977, il commence à fréquenter « Le Cloître », ce bar-discothèque hors normes que vient d’acheter l’abbé Pierre, et qui est dirigé par un frère dominicain, aumônier des artistes : « Il imaginait en faire un petit cabaret pour permettre aux artistes de se lancer, se souvient Pedro. Il m’a demandé de venir travailler avec lui. »

Beaucoup de drogue circule et Pedro est embauché comme éducateur et barman. « C’était complètement nouveau. Je me suis trouvé plongé dans ce monde et cette détresse face à laquelle nous restions impuissants. » Le temps se partage en vingt heures de travailleur social et vingt heures de tenue du bar : « Jamais je n’avais pensé devenir « éducateur ! » En 1984, l’abbé Pierre vend le bar et Pedro se retrouve au chômage : « Je ne savais pas quoi faire mais je ne voulais pas quitter tous ces gens que j’avais croisés. J’ai dit à l’abbé Pierre que j’allais rester vivre dans le quartier pour être avec les gens de la nuit. Il m’a dit : " Si tu restes, tu vas passer la moitié du temps à vivre avec eux et à les accompagner mais l’autre moitié, tu vas la passer à dire ce que tu vis !" »

À « La Moquette », tous les gens de la nuit viennent, SDF ou pas

Avec des proches, Pedro crée une association qui peut bientôt embaucher deux salariés. Le travail est simple : être dans la rue, parmi les gens, sur le trottoir, dans les bistrots, les lieux nocturnes, les quais de Seine pour offrir une présence dans la nuit. Une fois par semaine, un patron de bar les accueille : « Il restait ouvert jusqu’à 5 h du matin. Tous les mercredis, on se retrouvait là pour accueillir les gens de la nuit… pas forcément les gens qui vivent dehors. »

C’est à partir de là qu’est née l’idée de la Moquette, ouverte en 1992 au 15, rue Gay-Lussac dans le 5e arrondissement de Paris. Un lieu pour accueillir les gens de la nuit, SDF ou pas. Pedro l’animera jusqu’en 2005, date à laquelle il décide de prendre sa retraite. Il a alors 70 ans. Mais il continue à agir comme militant associatif. En 2002, il a participé à la création du « Collectif morts de la rue » pour offrir un peu de dignité à celle ou celui que l’on a oublié : « Nous les enterrons au cimetière de Thiais. Un espace leur est réservé, dénommé "le carré de la Fraternité". Chacun a droit à une tombe et à une plaque. »

À 78 ans passés, il continue la lutte… patiemment

La rue l’a attrapé, elle ne le lâche plus. Régulièrement, à 78 ans passés, il y retourne. Il y a tant à faire, à entendre et à agir : « Je suis avec les gens. Souvent, les vrais problèmes, on ne les dit pas. Quelqu’un à la rue va te dire qu’il veut un boulot, une piaule… en fait, c’est le poids de la solitude qui le ronge, le manque d’affection, la perte d’un ami… Une simple présence, l’écoute peut aider les gens à surmonter l’épreuve. C’est aussi simplement partager un bon moment ensemble, vivre bien l’instant et pas simplement vivre dans la souffrance. »

Pedro a participé à l’organisation d’une rencontre sportive exceptionnelle il y a quelques années : la Coupe du monde de foot des Personnes à la rue : 54 pays étaient représentés : « La presse n’en a quasiment pas parlé ! Les personnes à la rue, ce n’est pas un sujet intéressant ! Ça intéresse un peu l’hiver quand il fait froid. Pas sûr que l’hiver soit la période la plus dure à vivre : la chose la plus dure, c’est d’être à la rue, tant l’hiver que l’été. Trop souvent, on se contente de colmater les brèches, de s’attaquer aux effets sans analyser et chercher à combattre les causes.

Tu sais, ce n’est pas la fatalité qui mène quelqu’un à la rue. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. En deux ou trois ans, tout peut dégringoler. Tu perds ton boulot, tu perds ton conjoint, tes amis, la honte s’installe… L’isolement des gens est quelque chose d’effrayant. On ne se parle plus, il est difficile de compter sur quelqu’un. Tant qu’on ne verra les personnes à la rue que comme des personnes avec des problèmes, ça sera foutu.

Il faudrait accepter de se dire que c’est bien un problème qui nous concerne tous et que l’on est tous dans la même galère. Bien sûr, on sait tout ça depuis longtemps ! Mais le spectacle prime : on voit, on critique, on applaudit, on oublie. Alors, il faut continuer la lutte… avec une grande patience. » Simplemente, en étant là… estar.

Tugdual Ruellan (Photos : Émilie Lay)

Tugdual Ruellan (Photos : Émilie Lay)

Engagés

Engagés